意外と知らない?ぼんのくぼのお話

髪について質問

先生、「ぼんのくぼ」って、美容師さんがよく使う言葉ですか?

髪に関する研究家

そうだね。美容師さんはもちろん、理容師さんにとっても、頭の骨の構造を知ることは大切なんだ。特に「ぼんのくぼ」は、頭の形を把握する上で重要なポイントになるんだよ。

髪について質問

へえー、そうなんですね。でも、頭の骨の形を把握するのに、どうして「ぼんのくぼ」が重要なんですか?

髪に関する研究家

「ぼんのくぼ」は、頭の丸みと首のラインの境目にあるだろう?ここを基準にすると、頭の高さや幅、後頭部の形などが分かりやすくなるんだよ。だから、カットやパーマのデザインを考える上でも、とても役立つんだ。

ぼんのくぼとは。

普段の生活ではあまり耳にする機会が少ないかもしれませんが、「ぼんのくぼ」という言葉は、昔から存在します。特に美容の分野では基本的な知識として知られており、今日はこの「ぼんのくぼ」について詳しく解説していきます。「ぼんのくぼ」とは、頭の後ろ側、首の付け根あたりにあり、少し上を向いた時にくぼんで見える部分のことを指します。漢字では「盆の窪」と書きます。また、昔から人の体の後ろ側、特に首の後ろは、不思議な力やエネルギーに関わる大切な場所だと考えられてきました。「ぼんのくぼ」を押したり、その周辺をマッサージすることで、血の巡りがよくなり、良いエネルギーが体に入ってくるという言い伝えもあります。その他にも、頭の皮には、健康や美容に効果があると考えられている、たくさんの重要なツボが存在します。

聞き慣れないけど実は身近な存在

「ぼんのくぼ」という言葉、日常生活で耳にすることは少ないかもしれませんね。聞き慣れない響きで、一体体のどこのことを指すのか、想像もつかない方もいらっしゃるのではないでしょうか? しかし実は、「ぼんのくぼ」は解剖学的に特別な名称があるわけではなく、昔から日本で親しみを込めて使われてきた言葉なんです。

「ぼんのくぼ」は、うなじの生え際にある、凹んだ部分のことを指します。髪をアップにした時や、首を傾げた時に、ふと目にするあのくぼみです。西洋では、この部分を「ヴィーナスのえくぼ」と呼ぶことがあります。 愛と美の女神であるヴィーナスに見立てて、美しいとされる体の部位につけられた名称の一つです。日本では「ぼんのくぼ」という言葉の響きからも、どこか可愛らしく、親しみを感じますね。

美容の世界では、うなじや肩のラインは、女性の美しさを際立たせる重要なパーツとされています。 特に「ぼんのくぼ」は、うなじのラインを美しく見せるだけでなく、着物姿や浴衣姿をより一層優雅に見せる効果もあります。

「ぼんのくぼ」、今日から少し意識して見てみませんか?

| 項目 | 説明 |

|---|---|

| ぼんのくぼの和名 | ぼんのくぼ |

| ぼんのくぼの洋名 | ヴィーナスのえくぼ |

| ぼんのくぼの位置 | うなじの生え際にある凹んだ部分 |

| ぼんのくぼの特徴 | 日本では可愛らしく、親しみを感じさせる響き 西洋では、愛と美の女神であるヴィーナスに見立てて、美しいとされる体の部位 |

| 美容的な位置づけ | うなじや肩のラインは、女性の美しさを際立たせる重要なパーツ 着物姿や浴衣姿をより一層優雅に見せる効果 |

ぼんのくぼって一体どこ?

「ぼんのくぼ」って、なんだか可愛らしい響きですよね。でも、一体どこにあるのか、きちんと説明できる人は意外と少ないかもしれません。今回は、そんな「ぼんのくぼ」について詳しく見ていきましょう。

「ぼんのくぼ」は、頭の後ろ側、ちょうど首の始まるあたりにある、少し凹んだ部分のことを指します。鏡を見るのが難しい場所なので、自分の「ぼんのくぼ」を確認する場合は、スマートフォンで写真を撮ってみるのがおすすめです。

少し上を向くと、首と頭の境目に、筋肉と筋肉の間が少しだけ凹んで見えるのがわかるでしょう。ここが「ぼんのくぼ」です。骨が浮き出ているように見えることもありますが、「ぼんのくぼ」自体は骨ではなく、筋肉と筋肉の間の隙間なんですよ。

ちなみに、「ぼんのくぼ」は漢字で「盆の窪」と書きます。「盆」は、お盆やお膳など、物を乗せるために使われる、少し窪んだ器のことを指します。昔の人々は、「ぼんのくぼ」の形が、この「盆」に似ていると感じたのかもしれませんね。

| 項目 | 説明 |

|---|---|

| 場所 | 頭の後ろ側、首の始まるあたりにある、少し凹んだ部分 |

| 見つけ方 | 少し上を向き、首と頭の境目を見る。筋肉と筋肉の間が少し凹んで見える。 |

| 正体 | 骨ではなく、筋肉と筋肉の間の隙間 |

| 名前の由来 | 形が、物を乗せる「盆」に似ていることから |

健康面との意外な関係

– 健康面との意外な関係

首の後ろは、美容面だけでなく健康面においても重要な役割を担っていることをご存知でしょうか?一見すると、肩や首のこりなど、表面的な不調と結びつけられがちですが、東洋医学の観点からは、体全体のバランスを整える上で欠かせない場所として認識されています。

古くから伝わる東洋医学では、体の各部位と内臓や器官との間には、目に見えないエネルギーの通り道が存在すると考えられており、これを「経絡」と呼びます。そして、経絡の上には「ツボ」と呼ばれる、エネルギーの出入り口となる重要なポイントが点在しています。首の後ろは、このツボが集中しているエリアの一つであり、特に自律神経や血行、免疫機能などに深く関わるツボが多く存在しています。

そのため、首の後ろをツボ押しやマッサージで刺激することで、経絡の流れがスムーズになり、気や血の巡りが促進され、体の不調や痛みの改善に繋がるとされています。また、首の後ろには、ストレスホルモンの分泌を抑制する効果も期待できるため、心身のリラックスや睡眠の質の向上にも役立ちます。

このように、首の後ろは、健康維持や美容増進のために、積極的にケアを行いたい重要な部位と言えるでしょう。

エネルギーの通り道

私たちの体には、目には見えないけれど、生命エネルギーが流れる道筋があるとされています。東洋医学では、それを「経絡」と呼び、その流れが滞ると心身に不調が現れると考えられています。

特に首の後ろは、重要な経絡が集中する場所です。首の後ろには「風門」というツボがあり、その名の通り、風邪の侵入を防ぐとされています。寒さを感じると、つい肩に力が入って首が縮こまりがちですが、それは風邪の侵入を許してしまうことにつながります。

また、首の後ろは、精神的なストレスの影響も受けやすい場所です。緊張や不安を感じると、首や肩が硬くなり、重く感じることはありませんか?それは、心身の緊張が、首の後ろの筋肉を緊張させてしまうからです。

首のこりをほぐすことで、滞っていたエネルギーの流れがスムーズになり、心身のリラックスにもつながります。首の後ろを温めたり、ストレッチを行ったり、自分に合った方法で、首の後ろを労わってあげましょう。

頭皮マッサージでさらに効果アップ

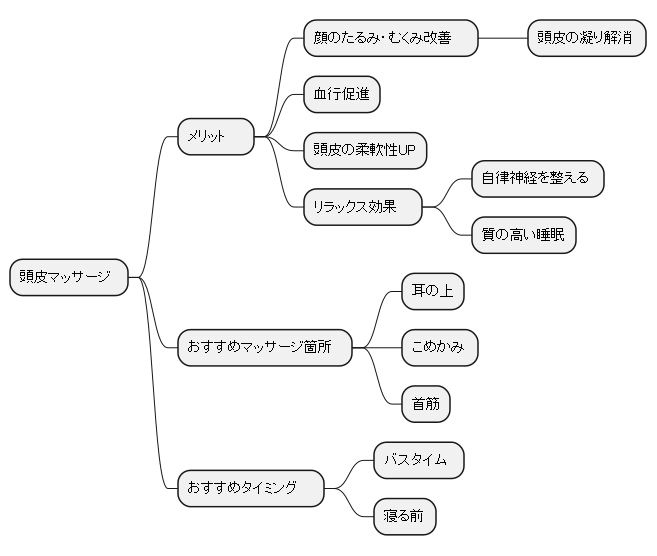

毎日の生活で感じるちょっとした疲れやストレス。そんな時は、頭皮マッサージを取り入れてみませんか?

実は、顔のたるみやむくみは、頭皮のコリが原因の一つとも言われています。頭皮は顔の筋肉とつながっているため、頭皮が凝り固まってしまうと、顔の筋肉を引っ張り下げてしまうのです。

頭皮マッサージは、血行を促進し、頭皮の柔軟性を取り戻す効果が期待できます。指の腹を使って、頭全体を優しく揉みほぐしたり、軽く引っ張ったりしてみましょう。

特に、耳の上やこめかみ、首筋などは、コリを感じやすい部分です。集中的にマッサージすることで、顔のリフトアップ効果も期待できます。

さらに、頭皮マッサージには、リラックス効果も期待できます。心地よい刺激は、自律神経を整え、質の高い睡眠にもつながります。

毎日のバスタイムや寝る前に、頭皮マッサージを習慣にして、心も体もリフレッシュしましょう。

毎日のケアに取り入れてみよう

忙しい日々の中、なかなか自分のケアまで手が回らない方も多いのではないでしょうか?

しかし、ほんの少しの時間でも良いので、自分自身の体と向き合ってみませんか?

今回は、特別な道具を一切使わずに、自宅で簡単にできるセルフケアをご紹介いたします。

ターゲットは、頭と顔の境目にある、ぼんのくぼと呼ばれる部分と、髪の毛が生えている頭皮全体です。

ぼんのくぼは、東洋医学の世界では重要なツボが集中していると言われています。

また、頭皮は顔の皮膚と繋がっているため、頭皮のたるみが顔のたるみに繋がるとも言われています。

この部分をマッサージすることで、血行促進効果やリンパの流れを良くする効果が期待できます。

血行が促進されると、酸素や栄養が体の隅々まで行き渡りやすくなるため、健康的な状態を保ちやすくなります。

また、リンパの流れが良くなると、老廃物が排出されやすくなり、むくみの改善にも繋がります。

さらに、マッサージによってリラックス効果も期待できます。

毎日続けていくことで、心も体もリフレッシュできるでしょう。

毎日の習慣として、ぜひ今日から取り入れてみて下さい。

| セルフケア対象 | 効果 |

|---|---|

| ぼんのくぼ 頭皮 |

・血行促進 ・リンパの流れ改善 ・リフレッシュ効果 |